L’interprétation juridique des lois constitue un exercice délicat qui nécessite rigueur et méthode. Les professionnels du droit se heurtent régulièrement à des difficultés d’interprétation pouvant conduire à des erreurs aux conséquences significatives. La compréhension des textes législatifs exige non seulement une connaissance approfondie des principes juridiques, mais aussi une maîtrise des méthodes d’interprétation. Ce travail minutieux s’avère fondamental pour garantir une application juste et cohérente du droit, tout en évitant les pièges interprétatifs qui peuvent dénaturer l’intention du législateur ou créer une insécurité juridique préjudiciable.

Les Principes Fondamentaux de l’Interprétation Juridique

L’interprétation juridique repose sur plusieurs principes directeurs qui guident les praticiens dans leur analyse des textes. Le premier d’entre eux est le principe d’interprétation littérale, qui invite à s’attacher au sens ordinaire des termes employés par le législateur. Cette approche, privilégiée par les juridictions françaises, considère que la lettre du texte constitue le point de départ incontournable de toute interprétation.

Néanmoins, l’interprétation ne saurait se limiter à une lecture strictement littérale. La méthode téléologique, qui s’intéresse à la finalité poursuivie par la norme, permet de dépasser les insuffisances d’une approche purement textuelle. Les juges cherchent alors à identifier l’objectif visé par le texte pour en préciser la portée. Cette démarche s’avère particulièrement utile face à des dispositions ambiguës ou lacunaires.

L’interprétation systémique constitue un autre pilier méthodologique. Elle consiste à replacer la disposition étudiée dans son contexte normatif global, en tenant compte de sa place dans l’ordonnancement juridique. Cette méthode permet d’assurer la cohérence de l’interprétation avec l’ensemble du système juridique.

La jurisprudence joue un rôle déterminant dans ce processus interprétatif. Les décisions des hautes juridictions, notamment celles du Conseil constitutionnel, de la Cour de cassation et du Conseil d’État, fournissent des indications précieuses sur la manière dont les textes doivent être compris et appliqués. Ces interprétations jurisprudentielles s’imposent aux juridictions inférieures et contribuent à l’unification du droit.

Les outils interprétatifs à disposition du juriste

Pour mener à bien sa mission, l’interprète dispose de plusieurs instruments. Les travaux préparatoires des lois, qui retracent le processus législatif, peuvent éclairer l’intention du législateur. Les circulaires administratives, bien que dépourvues de valeur normative, offrent souvent des précisions utiles sur l’application des textes. Les principes généraux du droit, dégagés par la jurisprudence, constituent également des références incontournables pour l’interprétation.

L’interprétation doit par ailleurs tenir compte de la hiérarchie des normes. Une loi doit être interprétée conformément à la Constitution et aux engagements internationaux de la France, notamment le droit de l’Union européenne et la Convention européenne des droits de l’homme. Cette exigence de conformité oriente nécessairement le travail interprétatif.

- Méthode littérale : analyse du sens commun des termes

- Méthode téléologique : recherche de la finalité de la norme

- Méthode systémique : mise en cohérence avec l’ensemble du système juridique

- Recours aux travaux préparatoires et à la jurisprudence

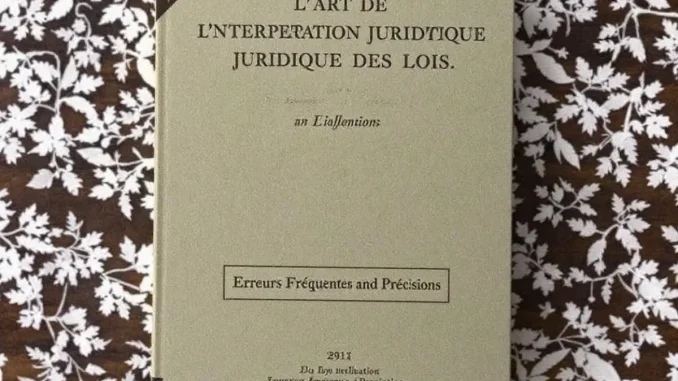

Erreurs Fréquentes dans l’Interprétation des Textes Législatifs

La pratique de l’interprétation juridique révèle plusieurs types d’erreurs récurrentes. L’une des plus communes consiste à s’en tenir à une lecture trop littérale du texte, sans prendre en considération son esprit ou sa finalité. Cette approche restrictive peut conduire à des solutions contraires à l’intention du législateur. Par exemple, dans un arrêt du 6 février 2001, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a refusé d’appliquer littéralement les dispositions du Code pénal relatives au délit de mise en danger d’autrui, privilégiant une interprétation téléologique pour éviter une extension excessive du champ d’application de l’incrimination.

À l’inverse, une interprétation trop extensive peut aboutir à une dénaturation du texte. Les juges ne sauraient, sous couvert d’interprétation, se substituer au législateur en créant de nouvelles règles. La séparation des pouvoirs impose des limites au pouvoir interprétatif des juridictions. Cette contrainte est particulièrement prégnante en matière pénale, où le principe de légalité des délits et des peines prohibe l’interprétation analogique in malam partem.

Une autre erreur fréquente réside dans la méconnaissance de l’évolution jurisprudentielle. Le droit est une matière vivante, et l’interprétation des textes peut évoluer au fil du temps. Un praticien qui se fonderait sur une jurisprudence obsolète risquerait de commettre des erreurs d’appréciation préjudiciables. Par exemple, la notion de force majeure en droit civil a connu une évolution significative, avec un assouplissement progressif de ses critères par la Cour de cassation.

Les pièges terminologiques

La complexité du langage juridique constitue une source supplémentaire d’erreurs. Certains termes revêtent en droit un sens spécifique, différent de leur acception courante. Ainsi, la notion de domicile possède en droit une portée plus large que dans le langage commun, englobant tout lieu où une personne a le droit de se dire chez elle. Une méconnaissance de ces subtilités terminologiques peut conduire à des contresens.

Les présomptions légales sont également source de confusion. Leur mécanisme, qui consiste à tenir pour établi un fait qui n’est pas prouvé, déroge aux principes habituels du droit de la preuve. La distinction entre présomptions simples et irréfragables, ainsi que leur champ d’application, donnent lieu à de fréquentes erreurs d’interprétation.

L’interprétation des dispositions transitoires des lois nouvelles suscite souvent des difficultés. En l’absence de précisions législatives, l’application des principes généraux relatifs à l’application de la loi dans le temps requiert une analyse fine que tous les praticiens ne maîtrisent pas parfaitement.

- Interprétation trop littérale négligeant l’esprit du texte

- Interprétation extensive outrepassant l’intention du législateur

- Méconnaissance de l’évolution jurisprudentielle

- Confusion terminologique et incompréhension des présomptions légales

Méthodologie Rigoureuse pour une Interprétation Juridique Précise

Face aux risques d’erreur, l’adoption d’une méthodologie rigoureuse s’avère indispensable. La première étape consiste à contextualiser la disposition à interpréter, en identifiant sa place dans l’architecture normative. Cette démarche permet de saisir les interactions entre la norme étudiée et les autres règles applicables. Par exemple, l’interprétation d’un article du Code civil ne peut faire abstraction des principes directeurs qui structurent la matière concernée.

La seconde étape implique un examen attentif des termes employés par le législateur. Chaque mot compte et peut révéler une intention particulière. Les connecteurs logiques (et, ou, sauf, etc.) méritent une attention spéciale, car ils déterminent souvent la portée exacte de la règle. De même, l’emploi de l’indicatif plutôt que du conditionnel peut traduire le caractère impératif d’une disposition.

L’analyse de la ratio legis – la raison d’être de la loi – constitue une étape déterminante. Elle suppose une recherche dans les travaux préparatoires, les débats parlementaires ou les exposés des motifs. Cette investigation permet de comprendre les objectifs poursuivis par le législateur et d’éclairer les dispositions obscures. La loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile illustre l’intérêt de cette démarche : ses travaux préparatoires révèlent clairement la volonté de simplifier et d’harmoniser les délais de prescription.

L’importance de la jurisprudence dans le processus interprétatif

L’étude systématique de la jurisprudence pertinente s’impose comme une exigence méthodologique incontournable. Les décisions des hautes juridictions fournissent des clés d’interprétation précieuses et contribuent à préciser la portée des textes. Cette analyse jurisprudentielle doit être chronologique pour saisir les éventuelles évolutions interprétatives. Par exemple, la jurisprudence relative à la responsabilité du fait des choses (article 1242 ancien article 1384 du Code civil) a considérablement enrichi et précisé le texte laconique du Code.

La confrontation des interprétations doctrinales constitue également une étape utile. Les analyses des universitaires et des praticiens, publiées dans les revues juridiques spécialisées, offrent souvent des éclairages complémentaires. Les divergences d’interprétation au sein de la doctrine peuvent alerter sur les difficultés particulières que soulève un texte.

Enfin, une interprétation rigoureuse implique de vérifier la conformité de la solution envisagée avec les normes supérieures. Une interprétation qui conduirait à une violation de la Constitution ou du droit européen devrait être écartée au profit d’une lecture conforme. Cette exigence de conformité a pris une importance croissante avec le développement du contrôle de conventionnalité.

- Contextualisation de la disposition dans l’architecture normative

- Analyse lexicale et grammaticale minutieuse

- Recherche de la ratio legis dans les travaux préparatoires

- Étude systématique de la jurisprudence et des analyses doctrinales

Vers une Maîtrise Éclairée de l’Interprétation Juridique

L’interprétation juridique, loin d’être une science exacte, relève d’un art qui s’affine avec l’expérience et la pratique. Les professionnels du droit doivent développer une approche critique et réflexive, consciente des biais cognitifs qui peuvent influencer leur lecture des textes. La tentation de faire prévaloir une interprétation conforme à ses convictions personnelles constitue un écueil majeur dont il faut se prémunir.

La formation continue joue un rôle déterminant dans le perfectionnement des compétences interprétatives. Les modifications législatives fréquentes, les revirements jurisprudentiels et l’émergence de nouvelles problématiques juridiques imposent une veille juridique constante. Les magistrats, avocats et juristes doivent régulièrement actualiser leurs connaissances pour maintenir la qualité de leur pratique interprétative.

L’approche comparative peut enrichir considérablement le processus interprétatif. L’examen des solutions retenues dans d’autres systèmes juridiques face à des problématiques similaires offre des perspectives nouvelles et peut suggérer des pistes d’interprétation innovantes. Cette ouverture au droit comparé s’avère particulièrement féconde dans un contexte d’harmonisation européenne et de mondialisation du droit.

Les défis contemporains de l’interprétation juridique

L’interprétation juridique fait face à des défis renouvelés dans le contexte contemporain. L’inflation législative et la technicisation croissante du droit compliquent la tâche des interprètes. La multiplication des sources normatives, avec l’imbrication du droit national, européen et international, crée des situations de concurrence normative qui exigent des arbitrages délicats.

Les nouvelles technologies transforment progressivement les pratiques interprétatives. Les outils d’intelligence artificielle appliqués au droit permettent désormais d’analyser rapidement de vastes corpus jurisprudentiels et doctrinaux, facilitant l’identification des tendances interprétatives dominantes. Ces innovations technologiques ne remplacent pas le jugement humain mais constituent des assistants précieux pour les professionnels.

La sécurité juridique, principe fondamental de notre État de droit, dépend largement de la qualité et de la prévisibilité des interprétations juridiques. Les revirements jurisprudentiels brutaux ou les interprétations contra legem peuvent fragiliser cette sécurité. Les juridictions suprêmes ont progressivement développé des techniques pour moduler les effets temporels de leurs revirements, témoignant d’une prise de conscience de leur responsabilité interprétative.

Pour affronter ces défis, les praticiens doivent cultiver une forme d’humilité intellectuelle, reconnaissant les limites inhérentes à tout exercice interprétatif. Le dialogue entre les différents acteurs du monde juridique – juges, avocats, universitaires, législateur – contribue à l’émergence d’interprétations équilibrées et consensuelles. Ce dialogue multi-acteurs constitue sans doute la meilleure garantie contre les dérives interprétatives.

- Développement d’une approche critique et réflexive

- Formation continue et veille juridique permanente

- Ouverture au droit comparé et aux nouvelles technologies

- Dialogue constructif entre les acteurs du monde juridique

Cas pratiques d’interprétation juridique

Pour illustrer concrètement les enjeux de l’interprétation juridique, examinons quelques cas emblématiques. L’article 1240 du Code civil (ancien article 1382), qui pose le principe général de responsabilité civile délictuelle, a fait l’objet d’interprétations créatives par la jurisprudence. À partir d’un texte succinct, les tribunaux ont élaboré un régime complet, précisant notamment les notions de faute, de dommage et de lien de causalité. Cette construction prétorienne démontre le pouvoir créateur de l’interprétation judiciaire.

Dans un autre domaine, l’interprétation de l’article 544 du Code civil relatif au droit de propriété illustre l’évolution des conceptions juridiques. Si ce texte paraît consacrer un droit absolu, la jurisprudence l’a progressivement nuancé, reconnaissant diverses limitations justifiées par l’intérêt général ou les droits des tiers. Cette interprétation évolutive témoigne de l’adaptation du droit aux transformations sociales.

En droit pénal, l’interprétation stricte s’impose comme une garantie fondamentale. Pourtant, même dans ce domaine, les juges disposent d’une marge d’appréciation. L’affaire dite des « mariages chinois » jugée par la Cour de cassation en 2004 en offre une illustration. La haute juridiction a dû déterminer si l’organisation de mariages fictifs pouvait être qualifiée d’aide à l’entrée et au séjour irréguliers d’étrangers, démontrant la subtilité de l’exercice interprétatif.